①以思政引领筑牢价值根基

针对研究生特点,强化导师思想引导与价值塑造的首要责任,构建“导师、授课教师、社会+研究生”协同育人机制。打造“思政+学科+场景”全链条模式,在计算机、金融科技等课程中嵌入“科技报国”使命与家国情怀元素,推进科研、课堂与社会服务多场景融合,促进思政内化为学生素质。

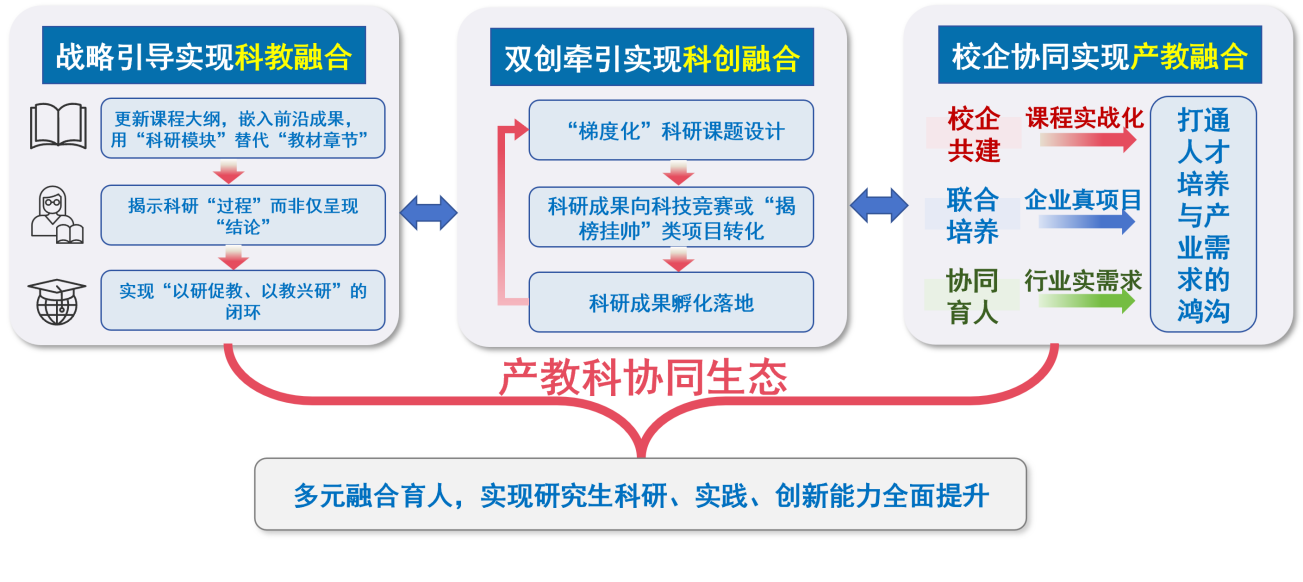

②以“三融”重构科教产创协同生态

如图所示,成果通过“三融”机制,构建技术研发-产业应用-人才锻造贯通的高能级生态。

科教融合:推动科研反哺教学,将前沿成果转为教学资源,以“科研模块”更新大纲,出版教材/专著8部;建立导师与教师协同机制,课堂内容契合科研方向,注重科研过程启发,培养学术思维。

科创融合:以重大科研牵引梯度化课题,研究生主持创新项目20余项;成果转化获省级以上奖项100余项;依托平台与校企基地孵化成果20余项。

产教融合:与华为、浪潮等企业共建实战课程,建3个示范基地和多个案例库;企业真题嵌入论文,专业硕士研发内容及学硕关键技术均源于企业,弥合产需鸿沟。

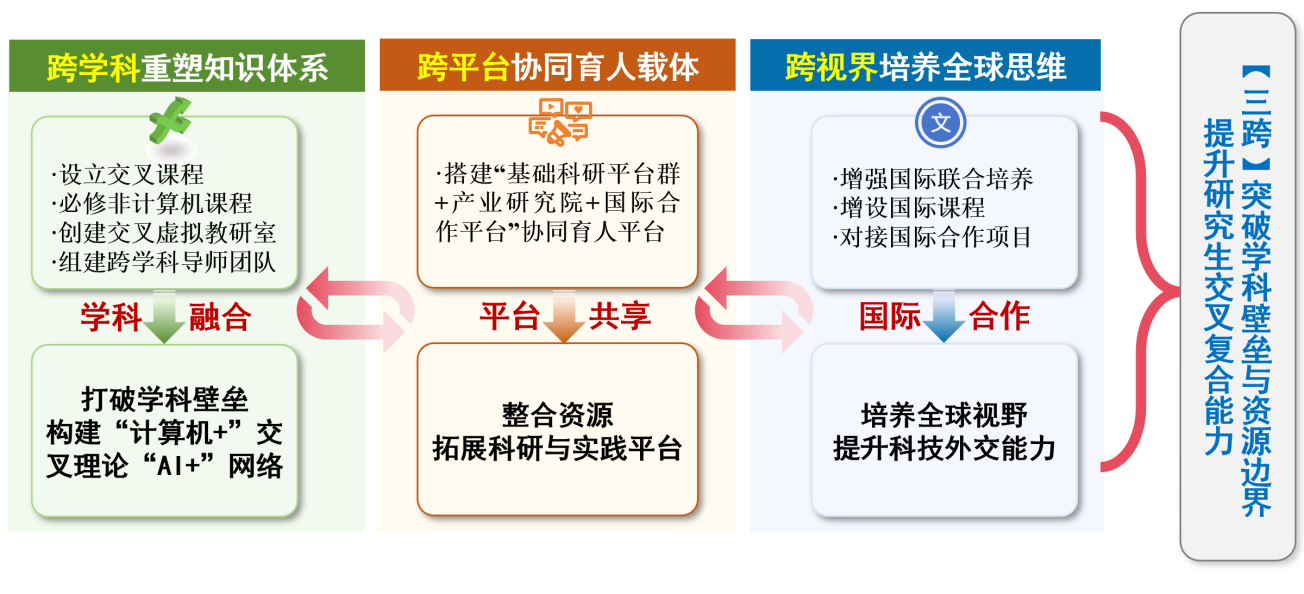

③以“三跨”突破学科壁垒与资源边界

如图所示,成果通过“三跨”路径实现交叉人才能力递进培养。

跨学科整合:联合统计、管理等学科组建导师组,含博导9名;构建“计算机+”“AI+”知识网络,开设交叉课程,要求必修至少1门外学科核心课;设虚拟教研室促多学科交流。

跨平台协同:搭建“基础科研平台群+产业研究院+国际合作平台”体系,以山东省重点实验室为中心,整合6个省级平台支撑前沿交叉研究;与浪潮、海看等建产业学院与联合研究院;依托2个国际平台拓展国际化培养。

跨视界拓展:国际顶刊案例进课程,邀请Christian教授等国际学者开短期课程,要求研究生至少完成1次国际课程/会议/交流。已建省级国际合作中心1个、平台1个、项目4个,年均国际课程1–2门。

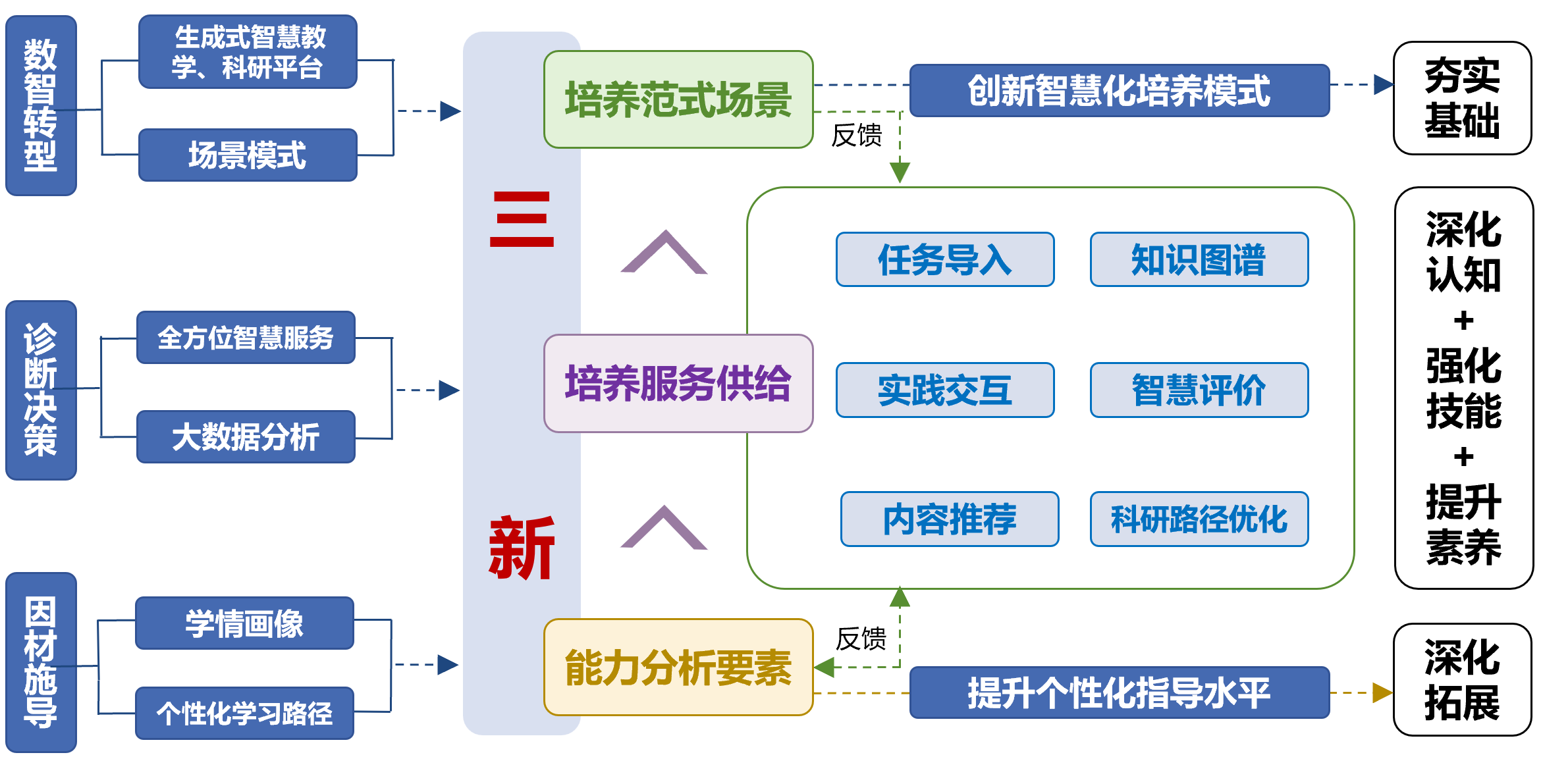

④以“三新”智慧赋能培养范式革新

如图所示,本成果通过“三新”实现智慧赋能培养模式革新。

范式场景创新:自研生成式智慧平台,提供知识图谱、数字人导学、AI助教等资源,构建“虚拟实验室+产业实景沙盘”虚实结合新范式,提升场景化与数据驱动能力。

服务供给创新:提供智能导学、实践互动、学情画像、科研规划等全流程服务,融合多维度数据实现资源优化与精准干预。

能力评价创新:建立“思政素养-创新能力-发展潜力”三维模型,引入多主体评价反馈指导;通过动态学情画像与AI诊断实现个性化培养。